「或る早期退職者の夢」

高 部 健(ペンネーム)

<まえがき>

主人公高部健三は義母の介護を通じて或る発想(夢)を思いつき、その実現のために大手電機メーカーを54歳で早期退職した。しかし会社を辞めたものの計画はなかなか思うようにいかず、農作業や趣味の社交ダンスに明け暮れるが、発想の出発点は日常生活に密着した介護であるとして専門学校への入学を決意する。本書は主人公高部健三が夢を実現するためのステップとして、介護専門学校へ入学するまでの過程を、妻久美子の献身的な看護と介護を中心に、私小説として纏めたものである。

目次

1.抱擁

高部健三の妻久美子は、隣に座っている多美恵の右手を左手で取ると、自分の肩に投げるよう乗せながら言った。

「おばあちゃん、だっこ!」

しかし右手は、多美恵の身体をしっかりと抱えている。久美子がソフアのクッションを利用し、多美恵の腕を更に自分の首に巻き付けると、多美恵はテーブル越しに健三を見て笑う。

「どうしよう!」と、多美恵の戸惑った顔。

健三は思わず笑い出してしまった。五十路に近づきつつある久美子が、時の流れはおろか、娘の名前まで忘れてしまった母親の多美恵に抱擁を迫っているのである。無邪気な久美子の要求に多美恵が恥ずかしそうに久美子のほっぺを叩こうとする。しかし明治生まれのオテンバ娘も歳と共に衰えた運動神経が言うことをきかず、しわだらけの細い手が空振りに終わる。

「おばあちゃん、くみちゃんが嫌いなの?」

「嫌いじゃないよ」

「じゃあ、だっこして、早く」

久美子がTシャツ姿の多美恵をソフアの上で倒すが、右手が相変わらず多美恵をかばう。多美恵の目が笑いながら細くなっていく。この光景は何なのだ! 健三は自分の今の立場を忘れ、しばらく黙って見ていられずにはいられなかった。久美子が叫ぶ。

「おばあちゃん、チュウしよう、早く、早く」

多美恵はどうしたら良いのか迷っている。久美子が強引に多美恵の額に接吻すると、多美恵は恥ずかしそうにまた健三を見た。すると久美子も頬を多美恵の頬につけながら健三を見る。均整のとれた中肉中背の久美子であるが、米寿を過ぎますます小さくなった多美恵とのたわむれに何故か久美子が大女に見える。久美子のふくよかな腕の中から目を細めて笑う多美恵。多美恵は健三の家族になって見違えるように元気になった。久美子の献身的な介護によるものであるが、健三も、かつては考えられない程、久美子の日常生活に協力してきた。が、この時間、このような光景を見ている自分に複雑な気持ちがふと湧く。果たしてこのままでいいのか。健三は次第に鬱になっていく。この季節に限って、隅々の木々にまで日光の届くささやかな庭であるが、さすがに数日続いた暑さのためか、花水木やさんしゅうの葉もぼんやりと見える。雨は当分降りそうもない。健三は外に出て、木陰で激しく呼吸する愛犬ナナの頭をなでた。ナナは十歳、多美恵ほどではないが、既に立派なおばあちゃんである。突然の健三の出現に、激しい息づかいを止めたナナであるが、健三の愛撫は迷惑そうであった。

2.特別養護老人ホーム

多美恵が特別養護老人ホームから退去して健三の家族になったのは三年前である。

健三は妻久美子と高校一年生の一人娘美砂を連れ、郷里の甲州勝沼に墓参りに出かけた。その時の帰路、多美恵が入居している特別養護老人ホームを始めて尋ねたのだが、集団の中で規則正しく食事をしている多美恵の姿に久美子が痛く悲観し、「私達で面倒を看てあげようよ」と健三に提案したのだった。健三も多美恵の変わり果てた姿にショックを覚えたのも確かである。しかし、新聞や雑誌で在宅介護の悲惨さも知っており、混雑する甲州街道を走っての帰り道、車中で久美子の要求を拒否したのも自然な会話であった。

「そんなに甘いもんじゃないよ、・・・・・それに兄さんや、姉さんもいるじゃないか、

それに特別養護老人ホームってなかなか入れないんだぞ、それをわざわざ出してしまうのか?」

しかし健三は何故か自分の言葉に弱いものを感じた。

(あんなに久美子を可愛がっていたおばあちゃんが、あんな姿に・・・・・)

久美子には、健三の意志を曖昧にする何かがあった。久美子は健三と結婚するまで、東京で英語の教師をしていたが、とても教師とは思えない童女のようなところがあり、何か助けてあげたくなるような雰囲気をもっている。健三と結婚し教師を辞めたが、健三の薄給に驚き、新婚時代から、家で英語の個人指導をしている。頑張り屋とは決して言えないが、英語の塾だけは結婚以来二十年も続けており、生徒とは勉強をしながら、ボーイフレンドやガールフレンドの相談に応じる等、歳の割にミーハー的なところもある変わった教師なのである。しばらくの沈黙の後、健三は言った

「とにかく一時的な感情で決める問題じゃないよ」

「・・・・・・・・・」

健三の前を乗用車がソロソロと動いている。たぶん葡萄狩り帰りの家族であろう。しかし健三の白いセダンから発するヘッドライトは、前の車のナンバープレートを白く照らすだけ。車間に注意しながら盲目的に運転する健三に、特別養護老人ホームの光景が目に浮かぶ。

(自分も久美子もいつか・・・・・・・・・)

健三は何を思ったのか意味もなくヘッドライトを消した。隣に座っていた久美子が言う。

「お父さんどうしたの、危ないわよ」

「うん、大丈夫だよ、前の車についていればいいんだから」

「・・・・・・・・・・」

「・・・・・・・・・・」

しかし時々速まるスピードで目の前が一瞬暗くなると、健三は危険を感じてヘッドライトを再び点灯、そしてあることを思い出したように言った。

「それにしても、あの件は難しい問題だな」

「何?あの件って」

「葡萄事件だよ」

すると、後部座席から美砂の声。

「私まだ解らないよ、あんなこと言われたら、人に親切にしてあげる気持ちなんて湧かないよ」

葡萄事件は特別養護老人ホームでの食事中に起こった。美砂がお土産の葡萄を多美恵と一緒に食べていた時のこと、隣に座っていたおばあちゃんが、美砂から葡萄を貰おうとそっと手を出した。美砂はそのおばあちゃんに葡萄をあげようとしたが、たまたま近く通りかかった五十歳前後の女性職員から急に言われた。

「あげないで下さい」

びっくりした美砂が思わず手を引っ込めたという些細な事件であるが、問題はまだ続く。多美恵を散歩に連れていくため車椅子から降ろそうとすると、

「怪我をしますから、降ろさないで下さい」とも言われた。

多美恵はちょっと手を貸せば、自分の力で歩ける筈だ。

三人は職員に言われるまま、車椅子に乗せたまま多美恵を外に連れ出した。

車椅子を引く久美子の傍らで美砂が言った。

「どうして葡萄をあげてはいけないの?」

久美子は美沙に集団生活上の制約を話していた。しかし娘が納得したかどうかは分からない。

車の流れはいっこうに変わらず、我慢強い健三もさすがにじれったい。高井戸で首都高速道路に入っても変わらず、新宿の高層ビルを左前方に見るのだが、視界から離れない。健三の左足は、アクセルとペダルを交互に踏む機械の部品と化した。

「お母さん、運転、変わってくれないか?」

しかし疲れているのだろう、久美子は眠っていた。後部座席の美砂も静かだ。もっとも、たとえ久美子が起きていても、こんなに混雑した道路で運転を替わることは出来ない。健三の我慢は続く。赤坂見付、神田そして兜町・・・日本をコントロールする東京の心臓部にソロソロと進んでもなかなか円滑に流れない。しかし無意識な時間の経過とともに、箱崎のジャンクションを通り過ぎ隅田川の川縁まで来ると、今までの混雑が嘘のようにスピードが速まった。逆に都心に向かう反対車線は渋滞。健三はある種の優越感を覚える。その後は健三の意志に従って一般道に入り、星空に守られながら静かになった町並みを走って家に着くと、ブロック塀を見下ろす梅の木の下でナナが待っていた。

「ナナ、ただいま・・・・寂しかったの?」

車を降りた久美子が、人間に話しかけるようにナナに声をかけた。美砂も走り寄ってナナの頭をなでる。ナナは小さな声でクンクンと鳴いた。

翌日から、健三のいつもの通勤が始まる。久美子は多美恵のことをしばらく話さなかったが、一週間後の日曜日、味噌汁をよそりながら恐る恐る言った。

「お父さん、おばあちゃんの面倒やっぱりみたいわ」

するとテーブルに座っていた美砂までも久美子に加担した。

「そうだよ、お父さん、おばあちゃんを私達の家族にしてあげようよ、まだおばあちゃんはあそこに入るには早すぎるよ」

「・・・・・・うん、考えておくよ・・・・」

「・・・・・・・」

「・・・・・・・」

美砂の言葉が、ますます健三を久美子のペースにしていく。美砂は両親に似ず、中学、高校と常にブービーという小さな身体つきであるが、何事にも控えめな健三、そして、地味であるが、どこか滑稽さのある久美子と違い、演劇好きで舞台に立つことの好きな目立ちたがり屋であった。しかしどこかに幼稚さが残ることは両親に似ている。一人娘の美砂から、多美恵を家族として迎えることをお願いされた健三は、ナナの散歩をしながら考え続け、決心した。

3.看護

晩秋、多美恵を乗せたワゴンは、昼過ぎに健三の家に着いた。多美恵は久美子姉佐知子の手に引かれワゴンから降りたが、多美恵の目はどこかうつろで興奮している。やがて久美子が出てきた。

「おばあちゃん、いらっしゃい、今日から此処がおばあちゃんのお家よ」

「・・・・・・・・・・・・」

多美恵は久美子の声に無関心だった。

荷物を降ろし終えると久美子と佐知子は居間で多美恵を囲んだ。佐知子は健三より二歳年上であるが、豊富な白髪と豊かな生活感が健三とは年齢差以上に大きく見える。佐知子はソフアに座るなり、いきなり多美恵のズボンをあげた。

「くみちやん、大変なのよ、お母さんの足を見てごらん、この傷」

佐知子は久美子のことをくみちやんと言い、多美恵のことは、当然ながら、お母さんと呼んでいる。久美子は多美恵の足を見て驚いた。

「何これ!痛くないのかしら、おばあちゃん、ここ、痛くない?」

「・・・・・・・・・・・・」

多美恵はまだ興奮しており、久美子の質問にも反応せず、絶えず舌を入れたり出したりしていた。これは飲みすぎた薬の後遺症であろう。更に傷を見ながら佐知子が言う。

「たぶん、これは車椅子で足を引っかけたのよ。ホームでは、転んだなんて言ってるけど、ほら右足も同じ位置に傷があるでしょう、こっちは浅いけど」

「あら、ほんと、さっちゃん、これはもう間違いないよ、ホームを訴えようか」

久美子は姉の佐知子のことをさっちやんと呼んでおり、最近は健三までそのように呼んでいる。

「でも証明できないじゃない。見た訳でもないし。お母さんはこの状態だから分からないし。でも、本当に痛くないのかしら・・・・お母さん、ここ、痛い?」

「・・・・・・・・・・・・・」

「やはり、痛くはないみたいね・・・、実はね、くみちやん、ホームを出る時、言われたの。ホームでは病院に入れて移植手術をしたいと言うの、でも病院に入れて移植手術をしたら、今度は移植に使われた体の一部の治療に時間がかかるでしょう。そんなことをしていたら、お母さん、寝たきりになってしまうと思うの」

健三は多美恵の左足の傷を見た。ふくらはぎに、幅、約七センチ、深さ、約一センチぐらいの傷があり、赤い肉が見える。しかし、出血はしていない。これは普通の転んだ程度の傷ではないだろう。多美恵の足は麻痺して、血液の循環が悪くなっており、単に移植だけですむ傷ではないと素人の健三にも思えた。久美子と佐知子は多美恵の傷を家で治すことを決心した。

こうして多美恵との生活は足の傷との戦いから始まる。多美恵の介護は、夜が大変だと久美子も或る程度覚悟していたが、足の傷までは考えていなかったようである。

久美子は普段はノンビリ屋であるが、いざとなると行動は早い。佐知子からの情報によりビワの葉で患部を暖めたり、里芋の粉をねり状にして塗ったりして奮戦をした。血行をよくするため二人で相談をしたのであろう。久美子と佐知子の看護は現代の医療界に挑戦しているように思えた。さらに健三を驚かせたことがある。次第に肌寒くなり、太陽の光が恋しくなってきた日曜日の午後のこと、宮下という馴染みの電気屋さんが、ステレオの修理に来て作業が終わると、久美子が言った。

「宮下さん、お願いがあるんだけど、宮下さんのミニトラックで運んで貰いたいものがあるの、いいでしょう。すぐ近くだから」

「場所は何処ですか?」

「団地のはずれよ、二百メートル位かな?お父さんも行きますから」

「奥さんに言われると断りにくいからな。いいですよ」

健三は久美子から話を聞いていたので、詳しい場所を聞き、宮下の車に乗って目的の家に行った。現物を見て健三はあまりの大きさに驚いた。しかし宮下はもっと驚いた。それは人間の背の高さほどある温風治療器だった。

家に着くと宮下が言った。

「奥さん、二百メートルなんてとんでもなかったですよ、一キロはあったかな」

「そう、でも団地のはずれだったでしょう」

久美子の悪げのない返事に宮下も参ったようである。健三と宮下がお茶を飲んでいる間、多美恵はソフアでじっと二人を見ていた。その目はキラリとしており、警戒心を示しているようであった。

宮下が帰るとさっそく温風治療が始まる。それにしてもこのような道具を調達できる久美子のネットワークと、多美恵の傷を直そうとする迫力に健三は驚くばかりであった。温風治療器を借りたその主婦はピアノのレッスン仲間であるが、四十歳を過ぎからピアノを習い始めて今も続けている。一方久美子は小学校時代にピアノを習い、結婚後再度始めてみたが、宿題のレッスンが嫌と言って二年で止めてしまった。美砂の教育ママとして、ときどき娘にうるさいことを言う母親であったが、自分自身には甘かった。

温風治療器の仕掛けは簡単で、これなら一般家庭でも使える。

「ついた、ついた、お父さん、使えるようになったわよ」

赤いランプがつくと久美子が手をたたいて喜んだ。いつものことであるが、この無邪気さはどこから来るのだろう。

「おばあちやん、足を出してちょうだい、こっちの足よ」

多美恵は舌をペロペロ出しながら、自分の足を久美子の手の動きに任せる。

久美子は温風治療器で多美恵の左足全体を温めながら言う。

「おばあちやん、私、誰だかわかる?」

「・・・・・・・・・京子さん」

「京子さんて、誰?」

「私の姉さん・・・・・水戸の女学校で本ばかり読んでた・・・・」

多美恵はたどたどしく言った。

「やだあ、おばあちやん、私はくみちやんでしょう、おばあちやんのかわいい娘よ、娘」

「あっそうですか」

「私は誰ですか?」

「・・・・くみちやん」

「そうそう、くみちやんよ」

久美子は顔を多美恵の膝につけて言った。多美恵の目がだんだんと細い目に変わっていく。久美子は更に多美恵と反対側に座っている健三を指さして言った。

「おばあちやん、あそこに座っている人はだれ?」

「・・・・・・・・・晴久・・・・・・兄さん」

「やだあ、くみちやんのだんなさんでしょう」

「あっ、そうですか・・・・・・・・・なんだか分からないよ」

多美恵は自分の夫や子供のことは記憶が薄く、むしろ小さかった頃の両親と兄姉のことを良く覚えている。多美恵は末っ子。健三も久美子も末っ子。三人は、良くも悪くも、兄や姉の行動を見ながら育った人間であった。

4.徘徊

或る日の日曜日、久美子が夕食の支度をする間、健三が多美恵の相手をする。健三は、多美恵が戦争中、信州方面に疎開していた頃のことを聞いた。田舎の生活は多美恵にとって、忘れることの出来ない地であったように健三には思えた。美しい山、川、沼・・・・。そして何よりも多美恵は農作業が好きなようであった。大根、かぼちや、とうもろこし、小松菜、ホウレンソウ・・・・もちろん有機農法である。二人の息子も、雄大な自然の中で育ったからこそ長男は教育関係で、次男はベンチャー企業でそれなりの社会的な地位を築いたのだろう、と健三は思った。そんな長男も次男も、時々健三の家に来て多美恵や久美子にやさしい言葉をかけてくれる。疎開先での自然とのふれあい、そして家族愛が二人をそうさせているのかもしれない。健三は両義兄の疎開先での遊びを想像しながら多美恵と時間を過ごした。

ところが間もなく異変が起きた。健三がトイレに行き多美恵の座っているソフアに戻ってくると、多美恵の顔は一変していた。その目は何かにとりつかれた、ふくろうの目のように大きく、何かをじっと見つめている。健三はぞっとした。久美子に聞くと、健三が会社に行っている時も、時々あるようだ。多美恵はソフアから急に立ち上がると、玄関の方にヨチヨチ歩いて行った。健三が多美恵の後をついて行った。

「お父さん、大丈夫?」

「うん、ちょっと、そのままにしておこう・・・・お父さん、おばあちやんと外に散歩に行ってくるよ」

健三が玄関の鍵をはずすと、多美恵はドアを開けて外に出た。多美恵は不安定な歩き方であった。しかし意外と真っ直ぐに歩く。健三は車の往来だけ注意し、多美恵のちょっと後ろを歩いた。多美恵は健三の存在を全然気付いていない。交差点があっても曲がる気配は見せず、ひたすらゆっくりと歩いた。しかし片足は少し引きずっている。辺りが暗くなってきたことが、多美恵の妄想を更に増しているように思えた。すっかり葉を落とし、寒々しくなった公園の銀杏の木が、ゆっくり歩いている二人を眺めていた。時折ふく気ままな風も、二人が何処へ行くのか興味を持っているようだ。

(びっこを引いても元気に歩いている、多美恵の傷はそのうちに直るだろう)

やがて団地の隅にある小さな川にぶつかると、多美恵は急に足を止め、下を向いたまま立ち止まった。

(疲れたんだろう、足もやはり痛いんだろう)

健三はしばらく黙って様子を見ていた。すると多美恵はガードレールの側に停まっている小さな軽自動車のドアを開けようとする。健三はやっと多美恵に声をかけた。

「おばあちやん、この車はよその家の車だからね、明日乗せてあげるよ」

多美恵はかなり素直になっていた。

「家に帰る!」

多美恵の言う家は、自分の故郷である水戸を指していることを健三は知っている。

「うん、家に帰ろう」

健三が多美恵の手をとり家路につくと、丁度そこへ久美子が心配して自転車でやって来た。

「お父さん、すみません」

結婚して20年、健三は久美子の大陸的な誠実さに弱かった。こうして多美恵の後を見守りながら歩いたのも、久美子のおおらかさの影響かもしれない。久美子が自転車を降りると、三人はゆっくりと並んで歩いた。落ちついてきた多美恵に健三も久美子も安堵し、団地の家々の明かりを余裕持って見ることが出来た。道路に接する灯火から笑い声が聞こえる。たぶん家族で夕食をしているのだろう。三人が家に着くと、美砂が心配して玄関で迎えてくれた。ハナも小屋を出て、塀のフエンスから首を出し、シッポを降りながら泣いた。

5.介護

多美恵が家族となって一年が過ぎる。多美恵は度々指定席である居間のソフアを離れ、玄関から外に出ようとするが、鎖を外す知恵はない。久美子はそんな多美恵の徘徊を自由にしておく。久美子の多美恵に対する介護は軌道にのってきたようだ。

九月初旬の日曜日、学園祭の準備で美砂が学校へ行ってしまうと、ソフアで朝刊を読んでいる健三に久美子は言った。

「私、頻尿になっちゃったみたい、トイレに直ぐいきたくなるの、夜も余り眠れないのよ」

多美恵が新しい環境に慣れるまではと、久美子は一年間、多美恵と寝起きを共にし、夜も何回かトイレに連れていっているようである。更年期ということもあるが、多美恵に対する介護疲れも確かにある。健三は多美恵に対する久美子の介護に不安を感じた。

「おい、大丈夫か? やっぱり、無理だったのかなあ・・・」

長兄、次兄の仕事を考えると「妻が多美恵の介護をするのがベストかな」と、その時は漠然と思った健三であったが、少し心配になった。しかも、入居希望者が多く、申し込みをしても数年は待たされるという特別養護老人ホームから、久美子の要望を受け入れ家族に迎え入れてしまったのである。しかしそんな健三の不安を察してか、久美子は言った。

「今更もう駄目なんて言えないでしょう、私が頑張るしかないわ、おばあちゃんまでおじいちゃんのような死に方をさせたらかわいそうよ」

久美子の実父、すなわち多美恵の夫は、五年前に貧血を起こすと、病院で検査、検査の後、一ヶ月後に亡くなった。健三は久美子の持って生まれた純粋さを大切にしたが、久美子の健康の方がもっと重大であった。

「頑張ればいいってものでもないぞ、お母さんが身体を壊してしまったら何にもならないよ、もう明日からおばあちゃんに付き添って寝るのは止めなよ」

「・・・・・そうね、私が身体を壊してしまったら何にもならないものね、おばあちゃんには悪いけど一人で寝て貰おうかしら、その方がおばあちゃんもしっかりするかもね」

以外と素直に久美子が健三の提案に賛成したので、しばらく多美恵の介護方法を話し合った後、健三は急に話を変えた。

「お父さん、もう会社を辞めたいよ・・・・先は見えているし、これからは自分に正直に生きたいんだ」

健三は日本を代表する大企業のSE(システムエンジニア)部門で働いているが、五十歳を過ぎた今、リストラの対象になっているのは間違いないと思っていた。健三の告白に久美子はちょっと驚いたが、健三の気持ちを理解するのに時間を要しなかった。

「・・・・そうね、こういう時代だから、お父さんの好きなようにしたら! 経済はなんとかなるわよ」

普通の主婦ならば、夫のわがままなど許さない主婦が多いのに、久美子は簡単に認めてしまう。二十年間の暮らしで、健三の心の奧まで見透かしているのかも知れない。

その時、多美恵の寝室になっている洋間で音がした。多美恵が起きたようだ。久美子は、化粧室で多美恵の髪を結ってあげると、手を引いて健三のいる居間に連れてきた。多美恵は若い人に似合う淡い色彩の洋服を着ている。久美子は多美恵をソフアの指定席に座らせる。

「さあ、おばあちゃん、ここに座って、今、ご飯にするからね」

「はい」

素直な多美恵である。痴呆(認知症)の症状によっては、こんなに簡単にいかないだろう。久美子は新聞を読んでいる健三に言った。

「ねえ、お父さん、この洋服似合うでしょう、おばあちゃんとお店に行って買ってきたのよ」

「うん、似合うよ、お母さんはセンスがいいよ」

「そうでしょう・・・・・この前ね、おばあちゃんと道を歩いていたら、『かわいいおばあちゃんね』なんて言われたのよ」

「そうだろうな、お母さんはおばあちゃんのフアッションも考えてるからな・・・・・それに良くここまで回復したもんだよ・・・・・・・でもあのままホームにいたら、おばあちゃん、どうなっていたか分からなかったな」

「そうね、もう寝たきりになって、病院に入っているわね」

そう言うと、久美子は食事の用意をするため台所に行った。このような時、ダイニングキッチンは便利だ。健三が会社に行っていると、台所で仕事をしながら多美恵の様子が分かる。しかし久美子の気持ちは複雑であった。

「でもね、ソフアに座っているおばあちゃん見ていて、何だか分からなくなる時もあるのよ、おばあちゃんがかわいそうになってね、早く・・・・・のほうがおばあちゃんのためにもいいんじゃないかなんてね」

久美子は肝心なところを言わなかった。しかし何を言おうとしているのか健三には解った。長生きをすることが良いのか悪いのかは難しい問題であるが、久美子の一年間の介護を見て、健三は自分の妻が凄い力を持っていることを知った。この力が多美恵をここまで回復させたのだと思った。久美子は多美恵を決して怒らない、急がせない、そして全てを認めてあげる。会社での不満に耐え、耐えることには慣れてきた健三であるが、それでも多美恵が家の中でウロウロすると、何となく落ち着かずイライラする。そんな時も久美子は決して多美恵を制しない。久美子は健三よりはるかに我慢強く、大物だった。

6.痴呆

今年は台風の当たり年のようだ。多美恵は横を向きテレビの台風情報を見ていたが、突然画面に向かってお辞儀をした。健三が不思議に思って多美恵と視線を同じくすると、アナウンサーがニュースの終わりの挨拶をしているところだった。多美恵は確かにかわいいおばあちゃんであると健三は思った。

やがて、まろやかな味噌汁の臭いと背後からの久美子の声。振り向くとテーブルに食事の用意がしてある。久美子にピンクの前掛けを掛けてもらうと、多美恵は箸を持って勝手に食べだした。口の中にご飯が残っていても、箸の動きに任せ、次々と口に入れてしまう。これも痴呆(認知症)症状の一つのようである。当然、口に入らなかったご飯はテーブルの下に落ちる。しかし久美子はそんな多美恵をそのままにしておく。多美恵は結構器用に箸を使って、何でも口に入れて食べる。味噌汁も良く飲む。食物が喉につかえないのはこの味噌汁のお陰のようだ。しかし歯が無いのに入歯もせず、平気で何でも食べている多美恵の口を健三は不思議に思った。

「おばあちゃんの歯肉はすごいな、胃腸も強くなってきたんじゃないか、・・・でも、こんなやり方でいいのかな」

「いいのよ、あんまり神経質じゃだめよ、人間の身体は適応力があるんだから、元気になったんだから、これでいいんじゃない」

「それはそうだけど、おばあちゃんだから、お母さんのようなやりかたでいいのかも知れないぞ、人によっては大変なことになるよ」

「それはそうだけど」

久美子の介護は大胆であるが、以外と多美恵に向いているのかも知れない。結果的に多美恵は誰が見ても健三の家に来た時と全然違うのである。

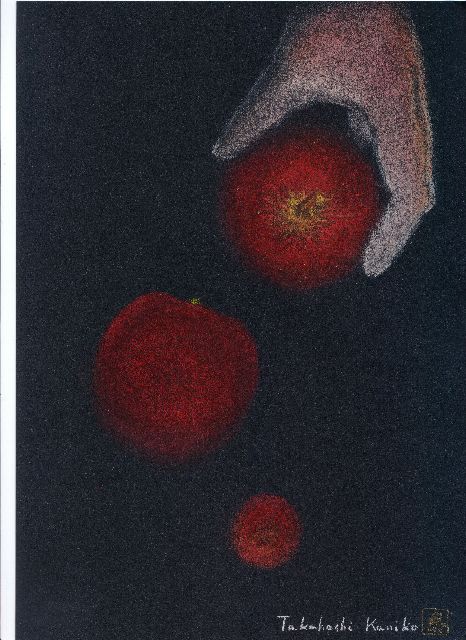

食事が終わると、久美子は冷蔵庫からリンゴを持ってきた。久美子はリンゴを剥きだすと、何かを思い出したように言った。

「そうそう、おばあちゃん、明日から学校へ行くのよ」

「えっ?、学校?」

「デイ・サービスよ、やっと入れるようになったの、デイ・サービスでは、お風呂も入れてくれるのよ」

「学校か、風呂の入れる学校なんていいな」

「でも勉強もするのよ、絵を書いたり、習字をしたり・・・頑張ってね、おばあちゃん」

「はい」

また素直な多美恵の返事。多美恵は余程夫に尽くしてきたのかも知れない。事実、久美子の話によると、多美恵の夫は、多美恵が外出するのを嫌ったらしい。久美子は更に、剥いたリンゴをすりながら言った。

「おばあちゃん、英語も勉強する? そうそう勉強しようか・・・・ 」

久美子が多美恵に簡単な英語で問いかけると、多美恵も応じた。時々、口をモグモグするのである。そんな時、久美子は手を叩いて喜んだ。すると、多美恵もニッコリと微笑んだ。久美子と多美恵の英語レッスンはこうしてしばらく続くが、やがて飽きてしまう多美恵。

「私はわからないよ、バカだから」

多美恵の言うわからないは、英語が解らないのではない。今、何処で、誰と、何を話しているのか分からないのである。しかし久美子は例によってまた多美恵を容認する。

「いいのよ、分からなくても、今はね、みんな分からないんだから、おばあちゃんばかりじゃないのよ、けっしてバカじゃないのよ」

久美子の言葉に健三も調子にのった。

「そうだよ、おばあちゃん、今はね、みんな分からないんだから、おばあちゃんばっかりじゃないからね、安心していいんだよ、一億・・・・」

健三は一億総痴呆症と言おうとしたが途中で止めた。しかし多美恵がタイミング良く、

「あっ、そうですか」

と目を丸くし真顔で答えたので、健三と久美子は共に顔をあわせて苦笑いをしてしまった。健三は更に自分の将来を多美恵に聞いてみた。

「そうそう・・・私も今、分からないんだよ、おばあちゃん!!これから何をしたらいいのかねえ、私は!!おばあちゃん!! 教えて」

「・・・・京子さんがね」

多美恵は健三の質問が分からず、急に少女時代に戻ってしまった。しかし健三は多美恵とは逆に、これからの人生をどう生きるべきか真剣に考え始めていた。

7.夢

年が明けた春、健三は54歳で会社を辞めた。以後の健三は夜の寝つきが悪い。サラリーマン時代は決まった時間に起床しなければならず朝がつらかったが、こうして自由の身になると夜がつらい。軽く掛けたフトンの中で動き回る健三の脳裏に、郷里からの帰り道にイライラしながら運転した首都高速道路の混雑状況が目に浮かぶ。あれはインターネット時代にふさわしくない!!!これからは地方の時代だ・・・一極集中は疑問だ・・・コンピューターも分散処理ではないか・・・これからは市民一人ひとりが考えるのだ・・・・・・・・・・・・・・・

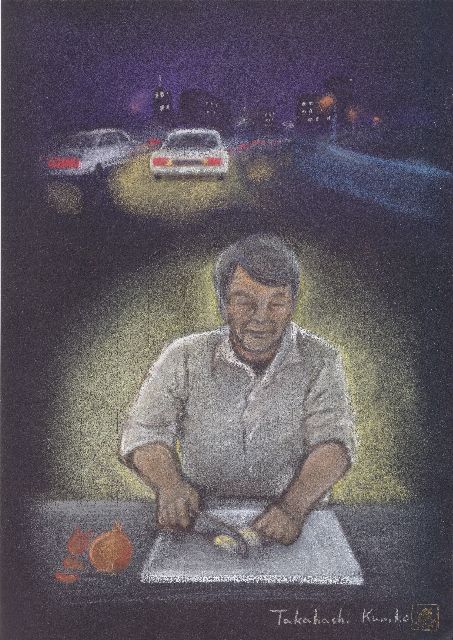

翌朝の日曜日、健三は台所に立っていた。味噌汁を作るため、涙をこすりながらタマネギを切っていると久美子が起きて来て言った。

「どうしたの?お父さん」

「うん、今日から朝食はお父さんが作るよ・・・お母さんは明日から寝ていていいよ・・・」

「あら、うれしい!!本当!!!」

健三は介護疲れからくる久美子の健康を心配していた。介護は、介護する人の健康も大切だ。更に介護者の自己実現も考えなければならない。健三は介護からいろいろなことを考えるようになっていた。

「お父さんも変わったわね」

「うん、会社を辞めてから自由に発想出来るようになったよ」

事実、健三は自分でも大きく変わったような気がした。物事を企業人の立場から発想するのではなく、生活者の立場で考えるようになった。真の豊かさとは、真の幸福とは・・・健三はこれらのことを真剣に考えるようになっていた。

「おばあちゃんの影響が大きいわね」

「うん、おばちゃんにはいろいろ学んでいるよ、それにお母さんからもな・・・」

「えっ、私から?」

「うん、お母さんは偉いよ、お母さんのような人をお父さんは一杯増やしたいよ」

「私のような人?」

「うん、お母さんはやさしいだろう、そのやさしい気持ちを増やしたいんだよ」

「どうやって増やすの」

「インターネットだよ」

「そうね、お母さんはやさしいからね」

久美子は自分のことを自分で褒める癖がある。しかしそれが憎めないのがまた不思議である。

やがて美沙が起きてきた。

「あれ!! お父さんが作ったの?」

「そう、驚いたか? お母さんの応援だよ、美沙もあんまりお母さんを困らせると駄目だぞ」

健三が義母を家族として迎えたのは一人娘の美沙の教育のためでもあった。一人娘はややもすると我がままになりやすい。また、久美子も教育ママになってしまう。多美恵との同居は健三の深い思慮の結果でもあった。

三人が朝食を始めると久美子が言った。

「ねえ、ねえ、覚えてる?美沙の夏休みの宿題・・・こんな雰囲気だったわね」

その宿題は美沙が中学2年生の時である。税の作文で困っている美沙に、健三が朝食をしながらアドバイスをしている場面をそのまま作文にしたところ、国税庁長官賞に輝いてしまった。税の作文では、健三が美沙の勉強のために自らの給与明細書を持ってくるが、今度は当時の新聞を書斎から持ってきた。

(平成6年11月30日付千葉日報・・・但し、子供の名前は××として省略)

-朝食での会話-

夏休みが始まり、二回目の日曜日の朝、いつものように私たち家族の朝食が始まりました。今日の朝食は、お野菜に、お魚に、おみそ汁。お腹の空いている私がお野菜を食べていると、父が

「どうだ、宿題はやっているか?」 と私に尋ねました。私は「まだ、余り進んでいないけれどなんとかなるよ。でも、税についての宿題が少し心配なの。何を書いていいか解らないよ」 と言うと父は「そうだな、でも、いい機会だよ、××も少し、社会の仕組みを知らないといけないから勉強するといいよ」 と言い、急に立って、給与明細書を持って来て私に見せてくれました。そして言いました。「ほら、見てごらん。ここに所得税、ここに住民税と書いてあるだろう。お父さん達サラリーマンはこうして給与から直接、税を引かれているんだよ。このような税を直接税と言うんだよ」 と説明してくれました。そして、所得税は国税であること、住民税は地方税であること、直接税に対して間接税があることなど、食事をしながら税についていろいろ教えてくれました。父は私に尋ねました。

「何か税について思っていることがあったら言ってごらん」と。 私は言いました。

「テレビのニュースで、税を上げなくてはならないという話があったけど、どうして?」 すると母がいいました。

「××ちゃん、とってもいい質問だよ。今はね、お父さん達が五人で一人のお年寄りを支えているけど、××ちゃんたちが大人になった頃は、三人で一人のお年寄りを支えなければならなくなってしまうのよ。大変でしょ」と。 すると父が言いました。

「だからといって、税を上げるのは問題だよ。お父さんの会社もそうだけど、民間の会社は今、不景気で大変な努力をしているんだよ。社員の首を切ってしまうという方法が一番簡単だけど、社員とトラブルを起こしたりするので、簡単には出来ないんだよ。そこで不要となった部署を削り、そこで働いていた人を別の忙しい部署に移すなど、仕事の効率を上げることに努力しているんだよ。国も県も市も、会社と同じように努力し、税を上げるしか方法がないと、国民が納得したとき、はじめて、許されるとお父さんは思うよ」と。

父は大変なところで働いているんだなと、私は思いました。そして、父の考えが解るような気がしました。

今日の朝食は、少し長くなってしまいました。でも、朝食をしながら税についてよい勉強をしました。私は、税のことにもっと関心を持っていこうと思いました。

健三が椅子に座りながら、

「この税の作文は何を言いたいと思う、美佐?」

と言いながら新聞を広げると、美沙がちょっと不機嫌な顔をした。

「また税の話?」

税には相変わらず関心がないのであろう。が、そんな一人娘の言葉を無視して健三は言い続けた。

「日本の行政も相変わらずだよ!!」

しばらく健三と久美子の会話が続く。

「政治が悪いのかしら」

「うん、でも政治のせいだけじゃないよ、お父さん、お母さんを含めて、我々国民一人ひとりがいけないんじゃないか、みんな自分のことばかり考えているだろう、それがそもそも問題なんだよ」

「でも、自分のことを考えるのは当たり前でしょう、みんな、そんなに余裕がないんだから」

「それはそうだ、しかし、その結果が最終的には自分のためになっていないんだよな」

「それって、どういうこと?」

「・・・・」

健三は話の途中でどう説明していいのか分からなくなった。久美子の言うとおり、誰もが自分のことを考えるのは当然である。しかしそれは程度の問題であり、その人の置かれた立場や状況によると健三は思っている。自分のことばかり考えて生活する生き方は、今までの古い体質を容認することになり、その反動が国民一人ひとりに逆に跳ね返ってくることを解りやすく言いたかった。インターネットによるグローバル化と少子高齢化が進む中、日本は二つの改革すなわち明治維新と戦後の改革に続く第三の大きな改革期であるが、改革とは名ばかりで根本的な改革がなかなか進まない。上からの改革に、久美子を始め国民一人ひとりが頼り過ぎているからであると健三は思っている。

「どうしたの、お父さん」

「うん、余りうまく説明できないんだけど、おとうさん、ちょっと昔のことを考えていたんだ、昔、お父さんがしていたSE(システムエンジニア)の仕事はさー、お客様に対してコンバージョンと新規業務の支援があったんだけど、今の政治はコンバージョンばかりやってるような気がするんだ」

「何それ?コンバージョンって?」

「うん、コンバージョンとは英語で“交換”という意味があるだろう、その名のとおり、業務の仕方、すなわちシステムはそのままにしておいてハードウエアだけ新しいものに変えるんだよ、どんな場合かというと、お客様のデーター量が増えると古いハードウエアは性能的に処理できなくなるからさー、ところが仕事の効率をあげるため、仕事の仕方を根本から変えたい場合があるだろう、そういう場合は全く新しいシステムを一(いち)から作りなおすのさ」

「わかった、それで私達が自分のことばかり考えていると、ちょっとした手直し程度のコンバージョンでごまかされてしまうって訳ね」

久美子は無邪気なところがある反面、全体をおおまかに捉える頭の良いところがある。確かにコンバージョンの時、ちょっとした手直しもある。健三はまさに久美子の言うとおりだと思った。しかし、コンバージュンでは基本的な仕事の仕方は変わらない。

「そう、だから年金はその場限りの対策を続けた結果、つぎはぎだらけの複雑なシステムになってしまったのさ、だからこれを直すにはこの際、我々が中心となってこれからの生き方というか、生活の仕方というかそんなことから発想して我々自身が基本的なことを考えて実行していくのさ、そうすれば議員も考え、官僚も考えて、法律は後からついてくると思うよ、日本の官僚は優秀なんだから。ところが継続性を重視するあまり、妖怪のような古いシステムの中で大半の官僚が溺れかかっている、これじゃー、国民のためにやりがいを求めて頑張っている官僚がかわいそうだよ、もっとも美佐達の方がもっとかわいそうだけどさー」

「そうねー、美佐達はかわいそうねー」

健三と久美子の“美佐”という言葉に、朝食に夢中になっていた美佐が口を挟んだ。

「えっ?どうなるの? 私達って?」

「税金や年金の使い方がひどいから美佐の時代は大変だということさ」

「そんなのずるいよ、なんとかならないの、お父さん」

「お父さんに言われても困るよ」

偉そうなことを言った健三であったが、美佐に直接“お父さん”と言われると歯切れが悪い。

そんな健三の逃げを久美子が追求した。

「やっぱりお父さんだって他人事じゃない?」

「そういうことかなー、でもアイデイアはあるんだよ」

「どんなアイデイアなの」

「・・・・・」

健三は会社を辞める時、或る発想を持っていた。しかし久美子の質問に直ぐに言葉が出なかった。それは自分でも或ることを気にしていたからである。しかし、

「早く教えてよ」

と言う久美子の催促で口を開いた。

「イントラネットシステムをつくるのさ、小さなコミュニティーをつくってさ、そのコミュニティーの中で経済活動をしたり文化活動をしたり、助け合いをしたりするシステムだよ」

「何? そのイントラネットシステムって」

健三がインターネット技術による企業内システムを説明し、そのようなシステムを家庭の主婦を中心とした生活分野に応用した場合の効果などを話すと久美子が短刀直入に言った。

「難しいわね、人間関係が一番難しいのよ、まずそのようなコミュニティーを纏められる人なんていないわよ」

確かに健三もそう思っていた。イントラネットシステムは大手企業では当たり前の技術であるが、家庭の主婦を中心とした生活者のコミュニティーをつくるのが一番問題であることを健三も承知していた。

「それに、小さなコミュニティーってどの位?」

「そうだなー、纏める人の力にもよるけど、いくら多くても50人程度が限度かなー」

健三は、これからのインターネット時代に適したフラットな社会をつくるには、これしかないと自信を持っていた。健三が考えるフラットな社会とは、明治維新以来のタテ型組織を中心とした社会に対して、一人ひとりの個を大切にする社会である。しかし一人ひとりの個は弱い。そこで個が自己実現を容易にするための出入り自由な小さなコミュニティーを新たに創造するのである。個を大切にするコミュニティーと言ってよいだろう。健三が人間の欲求に対する米国の心理学者マズローが唱えた5段階説まで持ち出して説明すると、久美子は、そんな健三の熟慮を察したかのように続けた。

「でも、それが実現したらすごいわね、それこそ男女共同参画社会じゃない?」

男女共同参画社会という言葉を聞き、健三は自分の描いたシステムを久美子が或る程度理解していると思って喜んだ。そもそも健三は、男女共同参画社会の実現などというものは言葉だけの問題ではなく、もはや、どのような社会にすればそれが実現するかの段階であると思っていた。タテ型社会を強固にする方向の中で、いくらスローガンを掲げても実現は無理である。フラットな社会を築く方向にあってこそそれは実現するものと思っている。

「そう、お母さん、よく解っているじゃないか」

「それ位は分かるわよ、私は頭がいいんだから、そのコミュニティーを纏める人は男性でも女性でもいいんでしょう、まさに男女共同参画社会の実現ね」

久美子は本当にもの解かりが良いと健三は感心した。

健三と久美子が会話をしているうちに、いつもは二人よりも時間を要する美佐が食事を終えて久美子を催促した。

「お母さん、早くして!」

久美子と買い物に行きたいようである。相変わらず美砂はわがままだ。健三の美佐に対する教育も未だ効果がない。健三は美佐に、真の豊かさや幸福は、与えられた条件下で自らの持っている力を出し切って生きることだと教えたかった。そして地域の多くの人達が地域で活き活きと生きることが、経済的にも文化的にも社会を発展させ、その結果として将来における国民一人ひとりの税の負担も軽くなることを教えたかった。しかし今はこのようなことを話す雰囲気ではない。美砂もいつかは健三の思いを解る時がくるだろう。仕方なく健三は新聞を書斎に戻しに立ち上がる。

「発想はいいけど、当面はお父さんの夢ね!」

背後から聞こえる久美子の声が、健三の心に迷いを生じさせる。しかし入り口を模索する健三にかすかな望みも与えてくれた。

8.迷走者

どういう訳か、健三の家の庭に数本のコスモスが咲いた。知り合いの農家の庭先で、重なり合うように咲いていたコスモスと違い、どこか寂しげだ。健三は一年前、縁合ってその農家から農地を借りた。農地と言っても、ジャングルのような雑草で覆われているため、何処まで自分の領域か分からない。遊休地を有効に活用し、余った農産物をコミュニティー内で流通させようと、西部開拓者のように雑草と闘った日々もあった。しかし、コミュニティーを纏めることの難しさを久美子から指摘されると、慣れない鍬を持って行う農作業も、家族が喜ぶ程度の収穫があればそれで良いと考え直していた。

「お父さん、今日も畑に行くんでしょう」

「うん、おばあちゃんとお母さんが出かけたら行こうかな! 美砂は何時頃行くんだ?」

「八時半頃かな、今日は第一時限だから早いの」

大学生になった美砂は久美子と同様、英語の教師を目指し、教職課程の授業に励む一方、クラブ活動やアルバイトで忙しい。クラブはスキー同好会に所属し、冬の合宿に向け仲間と体力トレーニングをしている。スキーは健三が教えたものであるが、大学で青春を謳歌している一人娘を見ると、家族で旅行した時の思い出がふと頭に浮かんだ。悠然と流れる梓川、冒険心をかりたてた黒部、そして日本海に飛び込むように滑った札幌でのシュプール・・・

美砂が出かけると、今度は久美子が玄関に立った。

「じゃあ、お父さん頼むわね、おばあちゃんは九時半頃よ・・・・帰るのは四時ね」

「お母さんは何時頃帰ってくるんだ?」

「そうね、授業の終わるのが五時だから・・・・・六時半頃かしら」

久美子はヘルパー二級の講習会に出かけた。これからは英語の生徒が減るので、多美恵の介護経験を活かし、将来はヘルパーになってお金を稼ぎ、健三と海外旅行したいという久美子らしい発想であった。

久美子が出かけ、多美恵もデイ・サービスのバスに乗り込むと、健三の行き先は畑。ペダルを踏みながら回りを見ると、街の中に同じ年代と思われる男性は誰もいない。白髪がパラパラと目立ち始めてきた健三であるが、ダンスで鍛えた脚でさっそうと自転車を漕ぐ姿は、とても退職者とは思えない。しかし小心な健三の気持ちが不安定になる。別に悪いことをしている訳でもなく、自分の意志で新しい生活に入った筈なのに、長年耐えた会社生活と夢への距離が健三の気持ちを複雑にする。そんな健三も自然の中で土を耕し、家族の為にかすかな緑の収穫を得ると、次第に気持ちが落ち着くのだった。

一人で食べる昼食は寂しい。健三は食事の出来るダンスホールへと車で向かった。隣接の駐車場に車を置いて中に入ると、真っ昼間というのに結構混んでいる。小さなスナックを四、五店纏めた程度の小さなホールであるが、定年後の時間つぶしと思われる男性数人と、有閑主婦が十人位。気のよさそうな店長は忙しそうで、健三の来店に気付かない。

「ここへいらっしゃいよ」

小柄で、年甲斐も無く、笑うとえくぼのかわいい、六十歳前後の主婦が健三を呼び止めた。以前何度か踊ったことのある主婦だが、名前は知らない。おしゃべりをしている連れの主婦も同じ年頃であろう。髪の毛を染めた姿はまだ五十代に見える。いつも二人でテーブルに座っているので、健三は内心、二人を野次さん、喜多さんと呼んでいた。ダンスは決して上手でないが、明るく楽しいので、そこに座ろうとすると、店長がやって来た。

「高部さん、飲み物は何にします?」

健三はコーヒーと焼きうどんを注文すると、踊りたい素振りを見せる野次さんを誘った。健三はワルツに自信を持っているが、パートナーの歩幅に合わせて遠慮して踊り終わると、野次さんは健三の手抜きに気がついた。

「こういうの、やってくれないじゃない?」

オーバースエイと言い、女性を美しく見せるポーズであるが、久美子と同じ憎めない言い方に健三は笑いながら答えた。

「えっ?・・分かったよ、分かったよ」

運良くワルツの曲が続いて流れると、健三は再び野次さんと踊り、要求通りのスローアウエーオーバースエイを披露。

「どう、これでいいんだろう」

「そうそう」

周囲の主婦達が健三と野次さんのワルツを見てニヤニヤする。上半身を反って見せる野次さんのポーズが何となくおかしいのである。健三にも責任がある。ダンスのステップはゴルフのスイングと同様、下半身が動き、下半身のリードで上半身をなめらかなポーズにしていくのだが、大概は上半身が先に動いてしまう。男性の責任によるところが大きく、健三も下半身のリードを心がけているが、うまくいかない時もあり、野次さんとの踊りはそのパターンであった。踊り終わると健三は野次さんに謝った。

「ごめんなさい、うまくいかなくて」

「あなたは上手よ、私は下手だからあんなものよ、とにかくやれればいいのよ」

野次さんの明るさが健三をますますリラックスさせていく。やがて入場者が増え、狭いホールでのワルツ、タンゴが難しくなると、三人は狭いフロアで楽しめるルンバ、チャチャチャで遊んだ。そして踊り疲れて休憩するたびに、会話は自然に健三の生活へと入っていく。

「俺、今、主夫をしているんだ、今夜の食事、何をつくろうかな?」

喜多さんが豚肉の簡単な料理法を教えてくれた。家に帰れば生姜も、酒もある。今日の夕食も何とかなりそうだ。

「もう、帰らないと、おばあちゃんが学校から帰ってくるんだよ」

「えっ、学校?」

「そう」

健三は多美恵のことを簡単に話すと時計を見た。

「それにしても、俺、こんな時間に、こんな所で遊んでいていいのかな」

会社に勤めていれば、とても考えられないようなことをしている自分に、健三はまた不安を覚える。しかし野次さんが、また、健三の気持ちを救ってくれた。

「いいのよ、今まで一生懸命働いてきたんだから、少し休養しないと駄目よ、今こうやって遊んでる人のほうが、これからきっといい仕事が出来るわよ、そうそう、いい仕事かどうか分からないけど、あなたはダンスが上手だから、このお店の専属になって女性に踊ってあげたらどう?男性が少ないからもてるわよ」

ダンスホールで女性の相手をする男性をリボンと言うらしい。暇を持て余し気味の退職者には興味ある話でもあったが、急に言われても返事に困る。しかし、今遊んでいる人がいい仕事をするという野次さんの言葉は、白昼に踊る健三の気持ちを和らげた。

家に帰り、デイ・サービスのバスから多美恵を迎えると食事の用意。料理も慣れてくると結構面白いが、多美恵が近くでウロウロするのが少し気になる。

「これ」

多美恵が健三に枕を渡した。一度目は滑稽に見え、「ありがとう」と素直に答えたものの、次に新聞、その次はシャボテンの植木鉢と続くとさすがに参る。早く久美子が帰って来て欲しい、これが健三の正直な気持ちだが、やがて久美子が帰宅したので、介護者としてのストレスを発散する。

「おばあちゃん、今日はとてもアクテイブだったよ」

健三の報告を聞くやいなや、数分後に久美子はトイレの中で叫んだ。

「いっぱい出たわよ、やっぱり貯まっていると落ち着かないのね」

久美子は佐知子のアドバイスもあり、下剤を一切使わずにつぼと言われる箇所をマッサージする等して多美恵の力を十分に活用し排便している。確かに排便後、多美恵は落ち着いてきた。やがて三人で夕食が始まる。

「おいしいわよ、お父さん」

「そう!」

健三は軽く答えたが、昼間踊った野次さんの言葉を思い出してつぶやいた。

「スローアウエーオーバースエイ か!! 下半身のリードか・・・、ゴルフも・・・」

久美子がビックリして多美恵との会話を中断し、健三の顔を見た。

「何、お父さん、何か言った?」

「いや、なんでもないよ、独り言さ」

多美恵が健三の顔を見てニコニコと笑った。

「おばあちゃん、飲む?」

「そうそう、おばあちゃんにもビールあげて、少しでいいから!」

「うん」

健三は多美恵にビールを注いだ。

「おばあちゃん、おいしい?」

「ハイ」

多美恵はかわいいおばあちゃんに戻っていた。

9.祈り

日陰で粘土質という悪条件が重なり、健三の家のハナミズキはなかなか紅葉しない。郷里の葡萄を懐かしく思う頃には、早々とみずみずしさを失う葉っぱの数々も、今年は珍しく青さを保ったままなんとか木にしがみついている。しかし紅葉は朝晩の温度差も関係するという。今年も絵に描いたようなハナミズキは無理だろう。そんな時期の或る日のこと、起きてくるなり久美子が朝食の準備をしている健三に言う。

「今日はデイサービスの日ね、おばあちゃん、そろそろ起こさなくっちゃ」

しばらくすると、多美恵の寝室から久美子の声がした。

「おばあちゃん、もう起きないと学校に遅刻するわよ」

久美子が多美恵の手を引き、ダイニングキッチンに入ってきたが、健三の作っている食事が間に合わない。

「おばあちゃん、ちょっと待ってね、しばらくここで待っていようか」

二人でソフアに座ると、多美恵はゴロリとその場で寝転んでしまった。すると久美子が例によって、多美恵に覆いかぶさる。

「おばあちゃん、そんなに寝るとボケちゃうよ、いいの?」

「・・・・・・」

「だっこして、おばあちゃん、早く」

久美子と多美恵の抱擁が始まった。健三は、多美恵の困った様子を見るやいなや、細かく刻んだホウレンソウを食卓に出しながら言った。

「お母さん、聞いてくれる? お父さん、来年は専門学校へ行きたいと思うんだ、試験を受けて介護福祉士になるよ、経済的にちょっと大変だけど、いいかなあ」

健三は少々勇気を持って話したのであるが、久美子は特に驚きもせず、むしろそれを期待していたかのように起きあがった。

「そう、いいんじゃない・・・」

更に久美子は多美恵の肩を軽く叩いた。

「おばあちゃん!お父さんも学校へ行くんだって、頑張ってね、おばあちゃん、長生きしてよ」

美砂が大学、多美恵も久美子の言う学校、そして健三も・・・、久美子はそんなことを言っているのだろう。

「そうだ、お父さんが試験に受かるように、お参りに行かない?」

「そうだな」

朝食が終わりしばらくすると車の止まる音がした。デイ・サービスのお迎えだろう。職員が玄関のブザーを鳴らしても近頃、ナナは鳴かない。

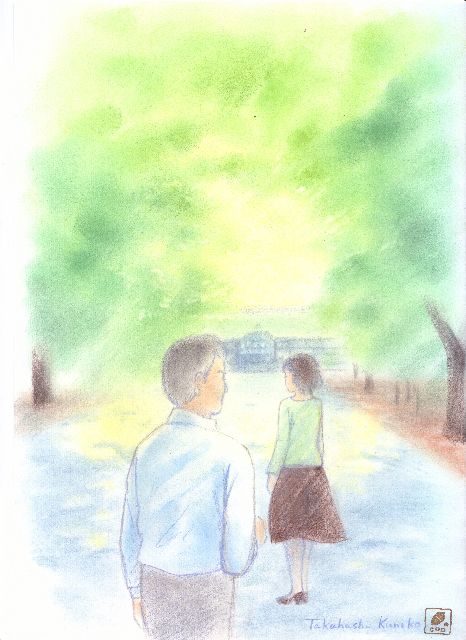

多美恵がデイサービスに行き、美砂も学校に行くと、健三と久美子は歩いて神社へと向かった。二人が時々行くその神社は、東京郊外をのどかに走る私鉄沿線にあり、健三の家からは三十分位の所にある。参道は常緑樹の木々で覆われ、所々で秋の日差しがこぼれて二人の肩を照らす。

「来てよかったね、お父さん、いい天気だし、気分転換になるでしょう」

「うん」

「おばあちゃんが来てもう三年になるわね」

「うん、お母さん、良くやっているよ、実の娘でも、あそこまで出来る人は少ないと思うよ」

「でも、お父さんが協力してくれるから出来るのよ」

「それはそうだよ、お母さんが倒れたら困るからな」

「お父さん、私がとっても、好きなのね」

「良く言うよ」

二人で踏むジャリの音が参道を一層静寂にし、外界とは全く別の世界に二人をおく。しかし余りにも神聖なムードの中、突然、久美子が黙ってしまった。

「お母さん、どうしたんだ?」

「・・・・・・・・・」

「・・・・・・・・・」

「何だか分からないけど涙が出てきてしまったの」

「・・・・・・・・・」

「私達って変わっている家族なのかしら、美砂の時代ってどうなるのかしら? 」

「何とかなるよ・・・」

二人はいつもより長く拝んで参道に戻った。健三を何十年と都心に運んだ音が、林の外から聞こえ、やがて消えていった。

完

<あとがき>

その後主人公高部健三は、2001年(平成13年)4月、介護専門学校を卒業した後、介護福祉士の資格を得てNPO法人C&Cクラブを設立した。法人の理念は、人間一人ひとりが楽しみながら自らの能力を最大限に発揮できる社会を実現することにある。当初は健三の発想に理解を示しつつも、その実現は容易でないと思っていた妻久美子も、健三の思いに連れられて小さなコミュニティーづくりに活躍しており、法人の活動は地域で徐々に認められつつある。今後はこの活動のノウハウをC&Cクラブが独自に保有するサーバーを活用して全国に広めることであるが、本書はその一環としてのインターネット小説である。本書により少しでも多くの読者が、楽しみを共有出来る小さなコミュニティーづくりに挑戦して戴ければ幸いである。

平成17年10月8日